도대체 자본주의가 무엇일까요? 막연히 돈을 중시하는 사회라고 이해하기에는 우리가 모르고 손해보는 일들이 너무 많다고 느껴지진 않으시나요?

이 글에서는 학교에서도 배우지 못했던 자본주의 세상의 비밀에 대해 낱낱이 파헤칩니다. 이 글만 끝까지 읽으셔도 자본주의가 어떤 시스템으로 돌아가는지, 왜 물가가 계속 오를 수 밖에 없는지 이해하실 수 있게 되리라 생각합니다.

자본주의란 무엇일까?

매번 뉴스를 볼때마다 “물가가 올랐다”, “경기가 침체되고 있다”와 같은 불안한 소식들이 들려오고 있습니다. 금리가 오르내리고, 환율이 변하는 등 ‘돈’의 흐름이 계속 요동치며 복잡한 세상이라는 분위기를 조성한다는 느낌을 지우기가 굉장히 어렵습니다.

물가는 왜 오를까요?

제가 대학생 1학년때까지만 해도 학교 앞 국밥 한 그릇 가격은 6000원이었습니다. 하지만, 현재의 국밥 가격은 기본이 8000원입니다. 기존 가격의 33%나 가격이 올라버렸습니다.

가격은 수요와 공급이 만나는 곳에 형성이 된다고 배웠지만, 국밥의 수요가 늘었다고 보긴 어렵습니다. 돼지 사료의 가격이 올라, 돼지 가격도 오르게 되었다는 식의 논리가 있다면 ‘그렇구나’ 이해하고 넘길 수 있겠지만, 모르는 일입니다. 돼지 농가의 상황도, 경제 전반적인 물가가 올라서 본인들의 소득 수준을 올리지 않고는 생활을 영위할 수 없어 돼지의 가격을 올렸을 수도 있는 일이죠.

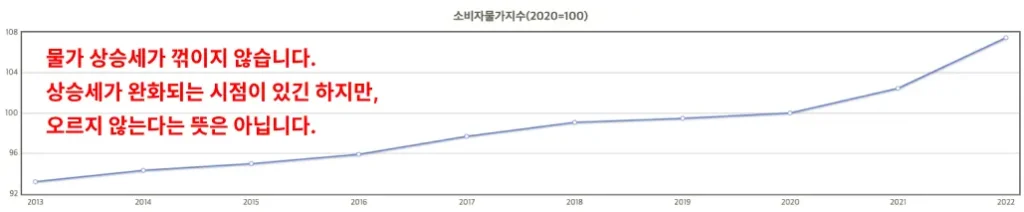

이 문제는 돼지국밥의 문제만이 아닙니다. 의, 식, 주 모든 영역에서 가격은 꾸준히 오르고 있습니다. 아래는 물가의 변화를 파악하기에 도움되는 물가지수 그래프입니다.

뉴스에 나오는 “물가가 안정화 된다”라는 표현은 가격이 그대로라는 이야기가 아니라, 가격 상승세가 완만하다고 해석하는 편이 적절할 것입니다.

도대체 물가는 왜 내리지도 않고 계속 올라가기만 하는 것일까요? 수요 공급의 법칙에 따라 수요가 폭발하고 있기 때문일까요?

물가가 오르는 이유는 수요 상승 이외에 한 가지 요인이 더 있습니다. 바로, ‘돈의 양이 많아지는 것’입니다.

물건이 많이 팔려서 돈이 많아졌다는 뜻이 아닙니다.

물건은 그대로인데 돈이 그저 많이 생겨났다는 의미입니다.

물건은 변함없이 그대로인데, 돈의 양이 많아진다면?

돈의 가치가 떨어집니다.

돈의 가치가 떨어지니, 물건의 가치는 오를 수 밖에 없습니다. 이게 곧 물가 상승으로 반영되는 흐름입니다.

그렇다면, 궁금해집니다.

돈은 왜 많아졌을까요?

누가 돈을 만들어낸 것일까요?

돈은 어디에서 생길까? 누가 돈을 만들까?

종이의 집이라는 넷플릭스롤 보면, 돈을 찍어내는 조폐국에 대한 이야기가 나옵니다. 이 이야기 속에는 핵심 권력층이 꽁꽁 숨기려 하는 비밀도 함께 다루는데요, 강도들이 조폐국에 침입하여 정부와 협상, 탈출을 그린 드라마입니다. 이 드라마를 볼 때까지만 해도 ‘와… 조폐국에서 돈을 찍어내면 돈 많이 벌겠네?’라고 생각했습니다.

하지만, 조폐국은 시도때도 없이 돈을 찍어내지 않습니다. 방금 말씀드렸듯, 물건은 그대로인데 돈의 양이 많아지면, 화폐의 가치가 하락한다고 했습니다. 그렇게 되면, 물가 상승은 걷잡을 수 없이 커질테니 ‘적절한’ 시기에만 돈을 찍어내야 하는 것입니다.

그렇다면, ‘조폐국이 돈을 찍어야 할 적절한 시기’가 자주 찾아오기에 통화량이 계속 많아지고 물가가 오르는 것일까요? 아닙니다. 사실 조폐국에서 찍어낸 돈은 시중에 돌아다니는 돈 극히 일부일 뿐입니다.

시중의 돈 대부분은 조폐국이 아닌 다른 곳에서 만들어집니다.

‘대출’이라는 가상의 시스템으로 말이죠.

돈이 끝없이 복제되는 미쳐버린 시스템

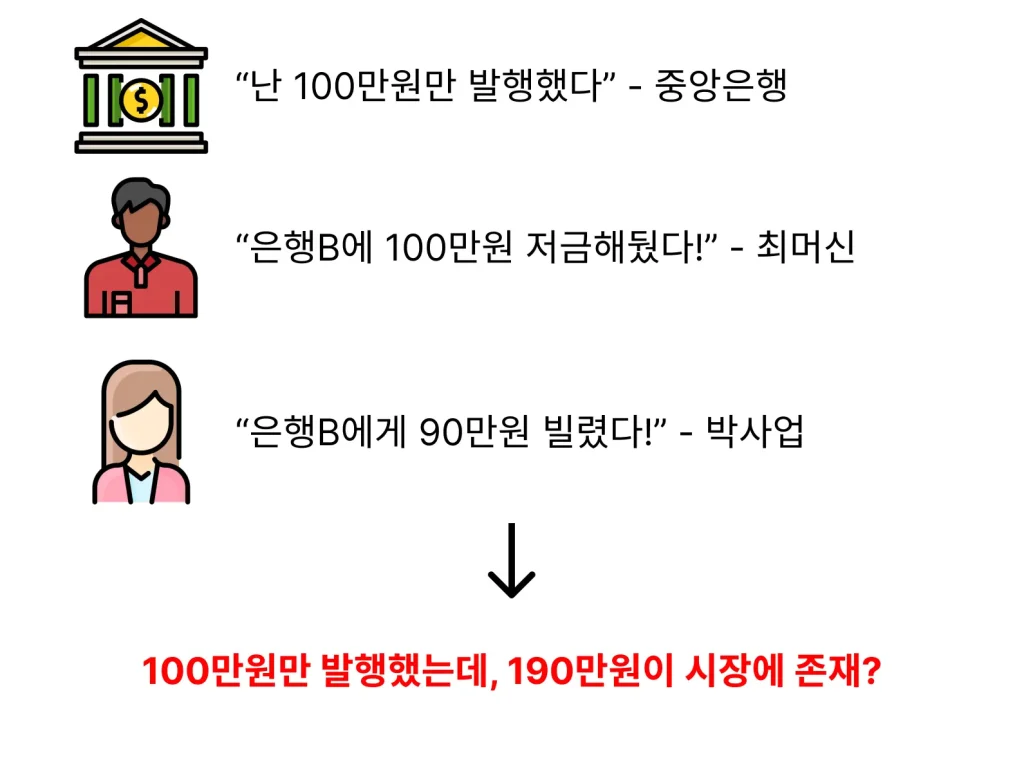

전체 통화량이 0원인 세상이 있습니다. 이 세상에서 화폐를 찍어내는 중앙은행이 100만원을 만들었습니다. 이 시점에 세상에 존재하는 통화량은 100만원이 됩니다.

이 100만원을 기업은행 A가 담당합니다. 사업가 김사업은 사업에 필요한 설비를 구입하기 위해, 은행 A로부터 100만원을 빌립니다. 이때, 은행 A는 ‘5%의 이자’를 요구합니다.

김사업은 100만원으로 최머신에게 설비를 구매하고, 사업 활동을 시작합니다.

최머신은 기업은행 B에 벌어들인 돈 100만원을 예금합니다.

기업은행 B는 최머신의 예금액 100만원 중, 90%를 박사업에게 대출해주며, 이자 5%를 요구합니다.

이렇게 되면, 중앙은행은 100만원을 찍어냈지만, 시중에 돌아다니는 돈은 190만원이 됩니다.

이게 끝이 아닙니다. 박사업이 지출한 돈 90만원은 또 다른 누군가의 통장으로 들어갑니다. 이 90만원도 결국 C기업은행의 손에 들어가고, C은행은 누군가에게 81만원을 대출해줍니다. 다시 81만원의 10%를 보관하고, 90%가 신용통화로 늘어납니다 (+ 72만원…+ 65만원 + 59만원 + 53만원…) 이 과정이 무한 반복되며 돈은 복사됩니다.

이 과정을 통해서라면, 5000억이라는 자금은 6조 60억원으로 불어나게 됩니다.

8.3%만이 실재하고 나머지 92.7%가 가상으로 불어난 돈이라는 뜻입니다.

왜 이런 말도 안되는 시스템이 자본주의 뼈대가 되었을까?

현재 세계의 기준이 되는 돈은 미국의 달러입니다. 미국의 통화가 어떻게 흘러가는지에 따라 세계 경제의 흐름이 뒤바뀌고 있다는 이야기입니다. 이때, 미국의 경제 시스템은 영국의 금화 관리 시스템에서 착안하여 만들어지게 되었는데요, 자본주의 시초가 되는 16세기 영국의 화폐 교환 시스템을 살펴보겠습니다.

16세기 영국에서 사용하던 화폐는 금화였습니다. 금을 들고다니기 쉽게 금화로 만들어, 물건과 교환하는 시기였기에 금 세공업자라는 직업이 있었습니다. 사람들은 금 세공 업자에게 금을 보관하고, 보관증을 받았습니다. 금화를 되찾을 필요가 있다면, 보관증을 들고 받으러 오면 되는 구조였어요.

어느날, 금 세공업자는 깨닫습니다. 사람들은 한꺼번에 모든 금화를 찾으러 오지 않는다는 것을. 이는 다른 사람에게 금화를 빌려주고 이자를 받겠다는 생각에 이르게 됩니다. 어차피 빌린 돈이 잘 갚아지면, 아무도 눈치채지 못할 것이기 때문입니다. 모든 사람이 동시에 금고의 돈을 찾아가지만 않는다면, 가만히 앉아서도 돈을 벌 수 있는 구조였으니까요.

이때부터 고객의 금화를 다른 사람에게 빌려주고 이자를 받으며, 막대한 수익을 올리기 시작합니다.

수상함을 느낀 고객들은 금 세공업자를 찾아갑니다. 금을 다 되찾아가겠다는 말에 세공업자는 한 가지 제안을 합니다.

“당신의 금을 빌려주고 이자를 받으면, 당신의 몫까지 함께 나눠주겠습니다”

어차피 가만히 놔두면 변함이 없어 보였기에, 솔깃한 고객은 제안을 받아들입니다. 이렇게 생긴 것이 현재의 예금 이자입니다.

금 세공업자의 금고에 총 얼마가 있는지 관심있어 하는 사람은 없었습니다. 그래서 세공업자는 금고에 있지도 않은 금화를 마음껏 빌려주기 시작했어요. 그럼에도 사람들은 없는 돈을 만들어내고 있다는 사실을 전혀 몰랐습니다.

현재도 똑같은 일이 벌어지고 있어요. 은행의 금고에 얼마나 있는지는 우리가 알 길이 없습니다. 특히나 스마트폰의 앱으로 통장 잔고를 조회할 수 있는 현 시대에는 돈 액수에 대한 숫자만 찍혀있을 뿐, 실제로 존재하는지는 모르는 일이에요.

이 시스템에서 금 세공업자가 피해야 할 상황은 하나입니다. 바로, 돈을 맡긴 사람들이 한꺼번에 몰려들어 ‘돈을 찾아가겠다’고 하는 상황이죠. 이를 뱅크런이라고 해요.

실제로, 얼마전 실리콘밸리 은행(SVB)에 돈을 맡긴 사람들이 돈을 찾아가겠다는 사태가 벌어지자, 파산 절차를 밟게 되기도 했어요. (참고자료 : 실리콘밸리 은행 파산)

어찌됐든, 이 시스템으로 돌아가는 시대에서 중요한 것은 균형을 맞춰가며 서서히 통화량을 늘리는 방향일 것입니다.통화량이 급속도로 많아져 화폐가치가 하락하면, 물가가 치솟고 혼란스러운 사회가 될 위험이 크기 때문이에요.

자본주의 시스템이 경제를 조절하는 방법

시장의 혼란을 방지하면서, 적절히 통화량을 유지하는 일은 중앙은행이 담당하고 있습니다. 한국의 경우 한국은행이, 미국의 경우 연준(연방준비제도)가 중앙은행입니다.

중앙은행은 이자율을 통제하거나, 화폐를 찍어냄으로서 시중의 통화량을 조절해요.

예를 들어, 물가가 치솟는 것을 방지하기 위해, 이자율(금리)을 높이기도 합니다. 이렇게 하면 대출을 받으려는 사람의 수가 줄어들어 소비가 위축되는 흐름을 만들 수 있기 때문이에요. (물론, 대체로 이러한 흐름인 것이지, 모든 상황에 통하는 방법이라고 장담하기는 어렵습니다.)

세계를 주무르는 연준

세계의 기축통화가 되어버린 달러화. 미국만큼 경제 규모가 큰 나라가 없기 때문에 따르고 있는 현실인데요, 아이러니하게도 미국의 중앙은행은 정부 소속이 아닙니다. 민간은행 몇 군데가 모인 기업이라는 뜻입니다. 이들이 세계 경제를 주무르고 있어요.

결론

- 자본주의 사회에서 돈은 조폐공정으로 만들어지거나, 은행의 대출 시스템으로 만들어진다.

- 대출, 이자 시스템이 존재하는 한 물가는 계속 상승한다.

- 기축 통화인 달러를 주무르는 연준이 세계 경제를 좌우한다.

다소 기이한 형태의 자본주의 게임에 참여하는 우리에게 기본적인 룰을 알려주신 EBS 다큐 팀에게 감사드립니다.

(참고자료 : EBS 다큐 “자본주의” 시리즈)

함께 읽어보세요 – 환율 변동과 국제 사회 관계